审核:艾丽

政审:王军善

中国战略新兴产业融媒体记者 艾丽格玛

“新型储能行业的春天即将到来。”

想了解储能行业,就要从新能源行业开始说起。

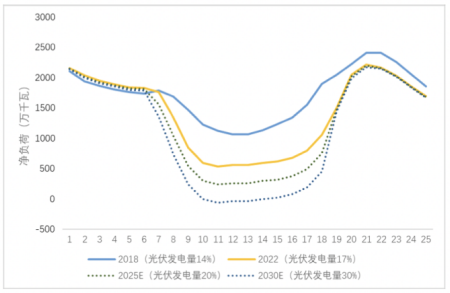

>> 不同新能源渗透率下的日内净负荷曲线。资料来源:CAISO,长城证券研究院。

目前投入应用的常见技术路线及产业链具体包括以下几种。

1. 电化学储能

目前,以锂离子电池为代表的电化学储能正加速发展。

电化学储能能效高、响应快、灵活性强。正如人们熟悉的电池,电化学储能通过介质或设备把电能存储起来,在需要时释放。这些“电池”的储能时间少则数秒、多则数小时,输出功率可调,能满足电网的应用需求。

· 锂离子电池

具有较高的比能量、比功率、充放电效率和输出电压,且使用寿命长、自放电小,是一种理想的储能技术。

随着制造成本的降低以及政策的推出落地,锂离子电池正大规模装机到电化学储能领域,增长势头强劲。人们常用的手机、笔记本电脑等电子设备,还有越来越多的新能源汽车,许多就采用锂离子电池。

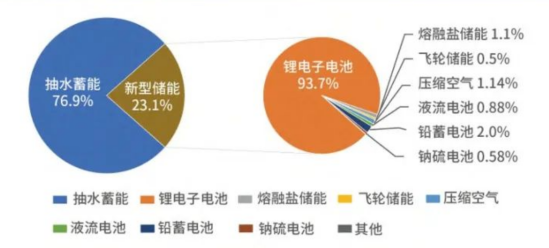

据CNESA数据,截至2022年9月底,中国已投运新型储能项目累计装机规模6663.4MW,其中锂离子电池储能累计装机规模5950.42MW,占比89.30%。锂离子电池是目前技术比较成熟,发展势头最为迅猛的电化学储能。锂离子电池无疑是未来新型储能发展的C位技术路线。

锂离子储能产业链,由上游设备商,中游集成商和下游应用端组成。其中设备包括电池、EMS、BMS、PCS、热管理等;集成商包括储能系统集成和EPC;应用端主要由电源侧、电网侧、用户侧组成。

锂离子电池,尤其是磷酸锂铁电池,从安全性、能量密度、成本、发展路径等方面性价比最高的技术方向。锂离子储能电池材料体系以磷酸铁锂为主,锂电池正在向大容量方向持续演进。

· 钠离子电池

一种依靠钠离子在正负极间移动来完成充放电工作的二次电池。钠离子电池工作原理与锂离子电池“摇椅式”原理相似,充电时,钠离子从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极;放电时则相反,与锂离子电池的工作原理相似。

近年来由于锂离子电池的核心原材料碳酸锂价格飞涨,就原材料方面而言,钠资源储量大且分布广泛,原材料价格较为低廉,钠离子电池性能较为优良,在交通领域和大规模储能领域表现出了一定的潜力。钠离子电池主要由正极、负极、隔膜和电解液组成,和锂离子电池的生产设备基本可实现兼容,降低了产业化难度。

目前钠离子电池技术主要分为三条路线,即层状过渡金属钠离子氧化物、普鲁士蓝、聚阴离子类钠离子化合物,三条路线均由行业龙头企业布局,均处于实验室向大规模产业化转化的阶段。目前我国在钠离子电池领域处于世界领先地位,中科海钠、宁德时代、立方新能源等企业均已实现钠离子电池的初步量产,并推出了成熟的产品线。

· 液流电池储能

液流电池目前有:全钒液流电池、铁铬液流电池、锌溴液流电池、锌铁液流电池、全铁液流电池、多硫化钠溴液流电池、锂离子液流电池、锌镍液流电池等多种技术。

全钒液流电池,是其中最为成熟、最可能实现大规模商业化的技术路线。

钒液流电池具有系统安全性高、寿命长、易扩容、项目建设周期短、选址灵活等优点,是大规模长时储能颇具发展前景技术路线之一。

全钒液流电池储能系统的初次投资成本,随储能时长的增加而不断降低。

全钒液流电池的电解液可再生循环使用,其残值较高。从全生命周期成本来看,以储能时长为4小时的钒液流电池储能系统为例,实际成本为1875元/kWh;当储能时长为10小时,实际成本仅为1020元/kWh。

全钒液流电池产业链初步形成,包括上游原材料供应商、中游钒电池集成商、下游EPC及用户等。

上游涉及电堆及电解液制备原材料,包含V₂O₅、离子交换膜、电极、双极板等;中游涉及电解液、电堆的制备与电池的制造,其中电解液价值量占比40%-80%、离子交换膜占电堆成本的30%-40%。

2. 化学储能

氢(氨)等形式的化学储能作为零碳超长时储能技术,在新型电力系统中也将扮演越来越重要的角色。

氢(氨)储能分为广义和狭义两种。

广义上,氢(氨)储能将可再生能源电力系统中的富余电能,通过电解装置转化为氢(氨)等能源或产品,在利用环节不转换回电能直接利用,将可再生能源领域与能源化工领域连通起来,有助于我国构建绿色化工体系。

狭义上,氢(氨)储能是“电-氢(氨)-电”的转换,即最终途径为发电。这项技术将电网中过剩的电力通过电解水制氢(氨),转换成氢(氨)化学能,当用电需求增加时,再利用氢(氨)燃料电池发电技术,将氢(氨)能再次转换为电力并输送回电网,或运输至用户端进行分布式发电,具有与电力系统匹配度高、适应性好的特点。

在政策、技术、成本等因素推动下,氢(氨)能作为连接可再生能源的纽带和电力储能介质,在可再生能源高占比的新型电力系统中将扮演越来越重要的角色。

化学储能与前述其他电储能技术存在明显区别:如果终端可以 直接利用氢、甲烷等物质,如氢燃料电池汽车、热电联供、化工生产等,这些储能载体 不必再转化为电力系统的电能,可以提高整体用能效率。

3. 压缩空气储能

压缩空气储能是一种以空气为储能介质的物理储能方式。

工作原理是:当电力过剩时,将空气压缩储存到地下储气洞穴里(洞穴可以是盐穴、报废矿井、储气罐、山洞、过期油气井、新建储气井等),将电能转化为压缩空气势能。

当需要用电时,高压空气经过加热,进入膨胀机,变成常压的空气,在此过程中带动发电机发电,空气压缩势能转化成电能输出。

早期压缩空气储能系统依赖燃气补燃和自然储气洞穴,但目前已无需补燃,并可以应用人造储气空间。压缩空气储能技术与燃机技术同宗同源,主要痛点在于设备制造和性能提升。大型压气设备、膨胀设备、蓄热设备、储罐等设备的性能提升是效率、经济性和可靠性提升的关键。“十四五”期间压缩空气储能系统效率有望提升至65%-70%,系统成本降至1000-1500元/kWh。“十五五”末及之后系统效率有望达70%及以上,系统成本降至800-1000元/kWh。

压缩空气储能系统具有容量大、工作时间长、经济性能好、充放电循环多等优点。压缩空气储能系统适合建造大型储能电站(100MW以上),放电时长可达4小时以上,适合作为长时储能系统。压缩空气储能系统的寿命很长,可以储/释能上万次,寿命可达40年以上;并且其效率最高可以达到70%左右。压缩空气储能技术与蒸汽轮机、燃气轮机系统同宗同源,技术通用性强,设备开发基础较好,建造成本和运行成本容易控制,具有很好的经济性。

压缩空气储能的上游主要是原材料与核心部件(模具、铸件、管道、阀门、储罐等)的生产加工、装配、制造行业,属于机械工业的一部分,但涉及压缩空气储能本身特性和性能要求,对基础部件的设计、加工要求较为严格。中游主要是关键设备(压缩机、膨胀机、燃烧室、储热/换热器等)设计制造、系统集成控制相关的行业,属于技术密集型的高端制造业,具有多学科、技术交叉等特性。下游主要是用户对压缩空气储能系统的使用和需求,涉及常规电力输配送、可再生能源大规模接入、分布式能源系统、智能电网与能源互联网等多个行业领域。

造价成本上,根据中国科学院热物理研究所公开数据,100MW的压缩空气储能,初建成本在4000-5000元/kW,1000元/kWh,度电成本在0.15-0.25元之间。

4. 飞轮储能

飞轮储能,一种通过旋转“陀螺”来储能的物理储能技术。

工作原理是:利用高速旋转的飞轮所拥有的惯性来储存能量。充电时,飞轮电动机加速旋转,把电能转换为飞轮的机械动能并储存起来;放电时,由高速旋转的飞轮带动发电机,将机械动能转换为电能。

飞轮储能系统具有响应快、寿命长、温度适应性好、效率高、容量大、对环境友好等优点。

据CNESA数据,截至2022年9月底,中国已投运飞轮储能项目累计装机量仅6.66MW。

飞轮储能目前主要应用在:电网调峰调频、轨道交通、航空航天、军工、UPS电源、储能式电动汽车充电桩等领域。

在部分省份发布的新型储能示范项目中,也出现了百兆瓦级的飞轮储能示范项目,如河北省的河北建投新能源围场飞轮储能示范项目、国合节能设备有限公司贝肯(石家庄)井陉飞轮储能示范项目容量规模均达100MW。

5. 重力储能

重力储能,是利用建筑物、山体、地形等高度差,通过将“重物”运上运下,实现电能和重力势能之间的转换,进而储电与发电。目前重力储能形式有:“搬砖储能”、矿井储能、活塞式储能、轨道机车储能、缆车储能等。

“搬砖储能”系统转换效率为80%-90%,寿命达25-40年。据EV公司公开数据,重力储能项目初始投入成本在3000元/kWh左右,度电成本在0.5元/kWh左右,具备一定成本优势。

作为较为“冷门”的新型储能技术路线,重力储能具有建设周期短、转换效率高、寿命长、度电成本较低等优势。随着百兆瓦级项目的落地,重力储能也将逐渐走上商业化道路。

审核:艾丽

政审:王军善

终审:朱永旗