氢能在近几年是十分火热的概念。氢能源是一种绿色能源,在使用过程中不排放大气污染物和温室气体,可替代传统燃料应用在交通、电力、热力等领域。发展氢能对重构低碳产业体系、应对环境挑战、推动能源革命、保障能源安全等具有重大战略意义。

尽管氢能大有前景,但氢气其实并不是完美的能源载体。氢的体积能量密度低、分子量小、易泄漏、爆炸范围宽。氢的贮运是十分困难的,也是高代价的。气态氢的体积很大,1kg氢气的体积达到12350L。即使在40MPa压力下,其体积也达到30L。氢气的沸点是-252.6摄氏度,是除了氮气以外最难液化的气体。这些原因造成储氢运氢成本和基础设施投资高昂。

若以甲醇作为氢的载体利用,甲醇比氢具有相对较高的体积能量密度,1kg甲醇体积只有1.27L,1L甲醇在温室下含有98.8g氢,而在-253度下1L液态氢含有的氢才70.8g,1L甲醇跟水反应可放出143g氢气,1L甲醇的产氢量是1L液氢的2倍。所以,把氢在常温中贮存在甲醇CH3OH分子中,在几个安全指标中,如闪点、最低点火能量、在空气中的燃烧极限等等都比氢气安全得多。

甲醇在氢能利用方面技术为甲醇重整制氢燃料电池技术。该技术属于一种较为新颖且先进的技术,其技术原理主要是结合了甲醇燃料的便利性、安全性,能沿用现有能源基础设施和保障体系,以及氢燃料电池的高效、静音、环保等优点,以甲醇作为氢的载体,以化学键的形式将氢存储在液态的甲醇和水中,使用时按需动态制氢与发电,用氢而不见氢,有效规避了传统氢能应用中储、运、加难的问题和安全性隐患。使氢能的应用更为可靠安全、使用方便、经济实惠、应用广泛。因为技术难度较大,关键技术迟迟难于突破,一直未能得到推广应用,导致当前从事相关研究的机构及企业屈指可数。

摩氢科技有限公司是以甲醇重整制氢技术,富氢燃料电池技术为核心,集研发、设计、生产与运营的高科技创新企业。公司践行“碳中和”绿色发展道路,用可再生、永不枯竭的甲醇(CH3OH)为能源燃料,将重整制氢技术和燃料电池发电技术耦合集成,研发高效、安全、具有经济性的氢能发电系统,形成微电站及绿色微电网,解决各离网领域用电及供热的刚性需求。

公司创立之初就积极与全球领先企业开展技术合作,在固定分布式领域与日本东芝(TOSHIBA)达成共识,创新研发MPT系列长寿命甲醇制氢燃料电池热电联供系统,该产品采用PROX在线除CO选择性催化技术,富氢燃料电池发电技术,氢气即产即用,持续高效发电及供热。产品具有长寿命(8万小时)、高效率(热电联产效率85%)、低排放、低静音、智能控制、多能输入等综合优势,全面超越离网地区的柴油发电机的应用。可有效解决通信基站、采矿勘探、边疆牧区、自然保护区、旅游驿站、边防哨所、营房、无人阵地、岛礁值守、雷达站、野战机场、国防工程等分布式发电及供热的痛点问题。

在移动式领域采用高温燃料电池技术,战略投资BlueWorld(丹麦)蓝界科技甲醇燃料电池有限公司,并与清华大学、中国兵器装备集团自动化研究所等院校机构紧密合作,研发出体积紧凑、模块化、移动性强、串并联组网方便、功率大的MBT系列甲醇制氢燃料电池系统,可在汽车增程、船舶动力上形成氢电混合系统,车载APU输出动力的同时也可对外输出电力,有效地解决应急发电、救援救灾、抢险抢修等领域需求。

目前,摩氢科技已与日本东芝达成共识,启动MGT-200kW大功率甲醇燃料电池项目,并联合广船国际集团、中国船级社、清华大学、西安交通大学等共同申报国家工信部产业项目,将拓展船舶、重卡、大功率应急发电车等领域应用。

摩氢将努力把甲醇能源的应用推广,制造以甲醇为燃料的氢燃料电池发电站(机)产品,让清洁能源产品走进千家万户,实现未来的“氢进万家”,为能源自主可控贡献力量,并助力碳达峰、碳中和目标实现。

MPT-5kW长寿命甲醇制氢燃料电站及供热系统

MBT-6kW甲醇制氢燃料系统

从国内外发展看,美国、日本、西欧已拥有30余年的研究经验,并推出了较为成熟的燃料电池产品,在各分布式发电领域得到应用。其中德国216型AIP潜艇采用西门子公司研制的甲醇重整燃料电池系统作为动力推进电源,额定功率超过300千瓦;丹麦SerEnergy研制的甲醇重整燃料电池系统已在挪威北部的极地环境中应用,额定功率2.5千瓦,用于给边境应急通信站提供长期电力供应,目前已销售1000余台;日本家用燃料电池ENE-FARM采用管道引进天然气作为设备能源,采用天然气重整制氢,搭载富氢低温燃料电池的发电技术,自2009年开始,截至2018年12月31日,共部署了292,654个商业Ene-Farm装置。

而国内对甲醇重整燃料电池的研究起步较晚,始于21世纪初。2006年科技部立项开展甲醇重整燃料电池中的高温质子交换膜燃料电池技术研究,清华大学裴普成团队承担了千瓦级高温质子交换膜燃料电池堆研究开发,北京化工大学朱红团队和武汉理工大学潘牧团队承担了高温膜电极的研究开发。目前,国内从事甲醇重整燃料电池技术研究和产品开发的单位主要有中科院大连化物所、中国兵器装备集团自动化研究所、上海合既得、北京中氢新能等单位。国内甲醇重整燃料电池产品单机功率主要在1千瓦~5千瓦之间,普遍存在单机功率小、体积大、重量重、环境适应性较差等不足,应用范围较窄,主要应用在通信基站、移动供电车等民用领域。

从技术路线看,当前国际主流的甲醇重整制氢燃料电池技术主要有钯膜提纯氢燃料电池以及富氢高温燃料电池2条技术路线。

其中钯膜提纯氢燃料电池的作为最初的研发技术,其代表企业有美国Idatech公司、加拿大Ballard公司、中国台湾中兴电工、上海合既得公司、广东能态等企业单位。该技术路线因钯膜提纯氢燃料电池稳定性差、钯膜提纯故障率高的技术的局限性,目前迟迟难于突破,更因其高昂的运维成本,入不敷出,最终导致产品未能形成产业化应用,从而迫使该研发项目的停滞或停产。

而富氢高温燃料电池路线为最新并在研的技术路线,该技术基本来源于德国SerEnergy,自2006年开始研发,该技术最终实现成果转化,已经基本上形成产业化,例如在2019年搭载丹麦蓝界科技BlueWorld提供核心部件燃料电池的全球首款甲醇燃料电池Nathalie超跑开始量产。2020年12月博氢新能首辆30kW甲醇重整氢燃料电池厢式运输车亮相东博会;德国公司FST公司首艘安装甲醇燃料电池的“AIDAnova”号大型客船将在2021年年底和2023年交付。目前该技术及产品的代表有德国SerEnergy、丹麦BlueWorld、浙江博氢、中科院大连化物所等企业单位。

摩氢科技有限公司基于日本东芝ENE-FARM产品10年商业运营的成功案例,结合了日本东芝的天然气重整制氢燃料电池(低温富氢)技术的优势特征,全球首创地把甲醇重整制氢技术与低温富氢电堆结合,最终形成了低温富氢技术路线,该技术有效解决了传统钯膜提纯氢燃料电池稳定性差,钯膜提纯故障率高、成本高以及富氢高温燃料电池寿命短、成本高、故障率略高等缺陷,最终实现了产品长寿命、高效率、持续稳定等优势。

从市场应用看,甲醇重整制氢燃料电池技术兼顾了甲醇燃料的便利性、安全性,能沿用现有能源基础设施和保障体系,以及氢燃料电池的高效、静音、环保等优点,产品具有高效、静音、环保、安全、可持续发电、智能控制等优势特征,有效解决了传统燃油发电噪声大、污染大、成本高、不能持续发电等痛点问题,能够适用于通信、住宅、动力增程、采矿勘探、军用等各种分布式发电及供热需求,产品应用十分广泛,未来市场空间十分广阔。

通信基站应用方面。根据中国铁塔2020年财报显示,截至2020年底,中国铁塔站址数202.3万个,2020年全年的断电退服率达4.7%。也就是说,至少有9.5万座基站因断电问题导致退服。

一般来说,偏远铁塔基站主要供电方式有三种:一是新建供电线路实现市网供电;二是采用柴油机轮换发电并持续供电;三是采用光伏、风能新能源发电,配合储能电池实现持续供电。目前,应用较为广泛的是前面两种方式。

不过,新建供电线路需面临供电设计、高压砍青、林业报备、变压器整改等高昂的建设成本;柴油机轮换发电需要专人长期值守且成本高;光伏、风能新能源发电方案成本较低,但不能满足通信基站持续不间断的用电需求。

此外,离网通信基站不仅要365天全天候持续不间断的稳定电力供应,还要根据用电需求智能负荷载,同时考虑偏远地区的气候、温度、湿度、动物等环境影响问题,对稳定供电能力要求极高。

MPT产品解决了上述问题。2019年11月,摩氢科技联合东芝,研发长寿命(设计寿命80000小时)甲醇重整制氢燃料电池电站及热电联产系统。简单来说,这一技术的核心原理是,采用可再生的甲醇作为氢的载体,在使用时,把甲醇转化为氢气,“随制随用”。

这种技术有效解决了氢气运输、存储、加注及安全的痛点难题,极大降低了用氢成本,被国际能源专家认为是发展氢能源最理想的方案之一。由于甲醇燃料的运输、存储、加注安全便捷,因此MPT产品的环境适应能力强,“哪怕是在沙漠中心建设基站,也能实现立刻供电。”

甲醇燃料在船舶领域应用发展前景及思考建议

在船舶动力方面,交通运输部印发《内河航运发展纲要》,将加大新能源清洁能源推广应用力度。推广LNG节能环保船舶,探索发展纯电力、燃料电池等动力船舶,研究推进太阳能、风能、氢能等在行业的应用。为此,摩氢科技与东芝签订了合作备忘录,对运用于船舶、铁路车辆和大型车辆等大型移动设备的200kW甲醇制氢燃料电池系统模块的合作展开研究。

(1)内河航道通航里程。据了解,截至2020年末,中国内河航道通航里程12.77万公里,比上年末增加387公里。各水系内河航道通航里程分别为:长江水系64736公里,珠江水系16775公里,黄河水系3533公里,黑龙江水系8211公里,京杭运河1438公里,闽江水系1973公里,淮河水系17472公里。中国作为水运强国,且内河航运占比远超世界上任何一个国家。

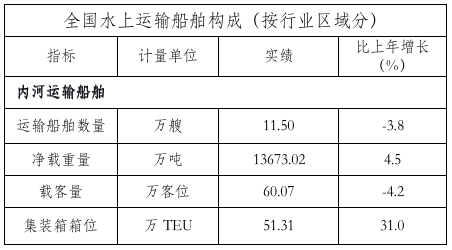

(2)内河航运船舶数量。年末全国拥有内河运输船舶11.5万艘,比上年末下降3.8%;净载重量13673.02万吨,增长4.5%;载客量60.07万客位,下降4.2%;集装箱箱位为51.31万标准箱,增长31.0%;数据说明我国内河航运船舶在运输方向发展的趋势日益增长。

数据来源:交通运输部

(3)内河航运船舶绿色发展趋势。2015年国家出台了《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》进一步加强对防治船舶污染内河水域环境的监督管理,保护内河水域的环境及资源,促进经济和社会的可持续发展,对传统内河航运船舶升级改造提成了明确要求。2020年6月,交通运输部正式印发了《内河航运发展纲要》,加大新能源清洁能源推广应用力度,推广LNG节能环保船舶,探索发展纯电力、燃料电池等动力船舶,研究推进太阳能、风能、氢能等在行业的应用。2021年3月,我国出台了第一部流域保护法《中华人民共和国长江保护法》,明确提出要推动船舶等产业升级改造,提升技术装备水平;对长江流域船舶升级改造、液化天然气动力等清洁能源船舶或者新能源动力船舶建造等按照规定给予资金支持或者政策扶持。此外,根据中国碳中和发展计划,要求到2035年之前,我国内陆船舶燃油发电机将进行全面改造升级完成。

(4)LNG船舶应用市场情况。根据2020年《中国交通的可持续发展》白皮书称,我国正全面推进节能减排和低碳发展,全国液化天然气(LNG)动力船舶建成290余艘;港口岸电设施建成5800多套,覆盖泊位7200余个,沿江沿海主要港口集装箱码头全面完成“油改电”。我国LNG动力船290艘,有干散货船、集装箱船、港作拖轮、LNG运输船、公务船、旅游客船等,绝大部分是内河船。2020年5月,中国船舶集团有限公司与广东省人民政府、中国海洋石油有限公司签署《广东省内河船舶LNG动力改造项目合作框架协议》,共同推动广东省内河船舶LNG动力改造,并提出到2025年前,广东省将完成约1500艘LNG适改船舶的改造和19座LNG加注站的建设工程。根据市场预测,到2025年我国有2000辆LNG船舶的市场需求。

(5)LNG船舶应用痛点问题。尽管国家大力推广LNG船舶的应用发展,但还存在许多短板。从船东处了解到,LNG船舶应用仍存在诸多痛点问题:一是LNG动力船舶数量少,改装造价成本高;二是LNG动力船舶技术成熟性还不足;三是LNG加注站建设滞后,配套设施不足;四是LNG经济性不明显,能源价格波动大,使用成本高;五是LNG高危险性,客户接受能力不强;六是LNG运营服务人员需严格持证上岗,人力资源成本高。

(6)氢能船舶应用市场规模。据了解,世界范围内,船舶用燃料电池的市场容量大约有160GW。根据交通运输部水科院的数据和专家预计,2025年氢燃料电池系统改造船数量和新建氢燃料电池船舶数量分别约400艘和200艘,氢燃料电池系统市场规模将达到200亿元。

(7)甲醇燃料电池船舶应用市场规模。当前全球88%的港口已增加了甲醇作为船舶动力燃料的加注设施,国际海事组织(IMO)海上安全委员会(MSC)于2020年11月4日至11日召开会议正式批准了《甲醇/乙醇燃料船舶安全导则》,为船舶动力应用甲醇燃料制定标准。中国践行碳中和发展承诺目标要求,于2021年5月12日至13日在北京专题召开“船舶动力应用甲醇燃料技术交流会”,确定了甲醇燃料在船舶动力应用上的发展方向。甲醇燃料电池动力船舶主要对标LNG船舶应用市场进行评估,同时针对LNG船舶应用的痛点问题作出解决方案。甲醇燃料电池动力船舶对比LNG船舶具备更高的经济性、安全性、便捷性,更符合中国的能源发展前景,但目前也存在着技术突破缓慢,技术产品不成熟等痛点问题,随着技术的不断成熟,未来发展甲醇燃料在船舶领域应用能够创建一个新兴的甲醇燃料制备、储备、输配送、应用新兴的万亿产业。

作者:王戈、许松明、黎柯言 摩氢科技有限公司

通讯员:李翀

本文内容仅代表作者观点,不构成购买或投资建议。